Die Diagnose einer HIV-Infektion ist zunächst sehr belastend für Betroffene. Die Angst, lebensbedrohlich erkrankt zu sein und/oder andere Menschen anstecken zu können, ändert das Leben schlagartig. Viele Menschen wissen nicht, dass die HIV-Infektion heute wirksam behandelt werden kann und ihre Lebenserwartung nicht eingeschränkt sein muss.

Aids-Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen bieten in der schwierigen Zeit nach der Diagnose nicht nur verständnisvolle Gespräche, sondern auch Fachwissen, Erfahrung und konkrete Unterstützung. Sie können Betroffenen, Angehörigen und Freunden dabei helfen, die erste Fassungslosigkeit zu überwinden und sie unterstützen, auch mit einer HIV-Infektion hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken.

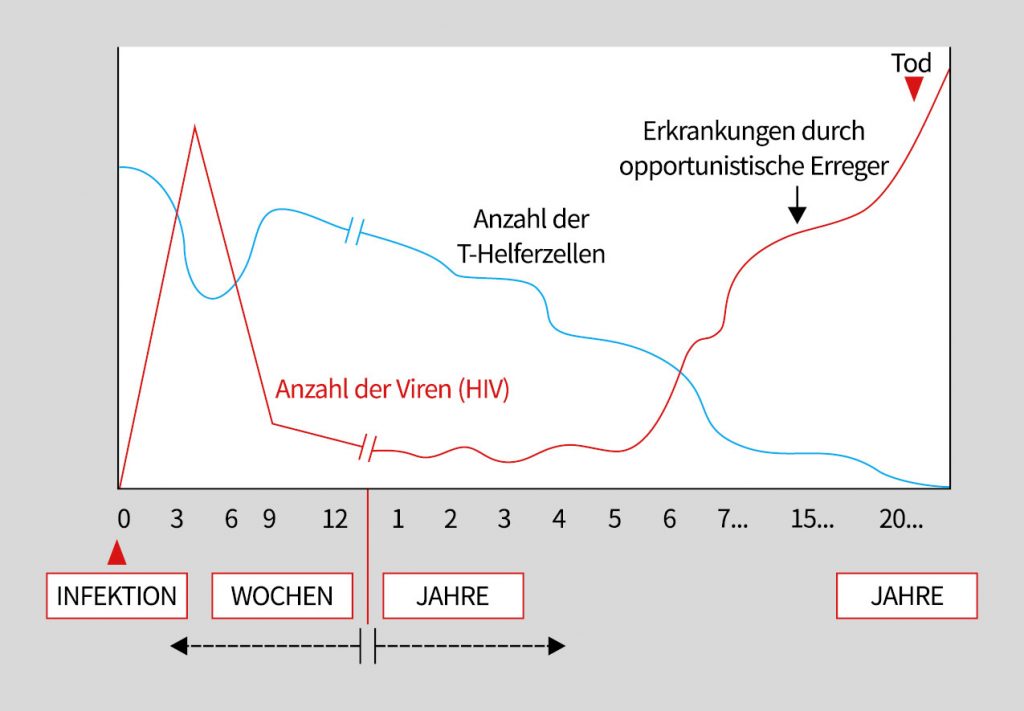

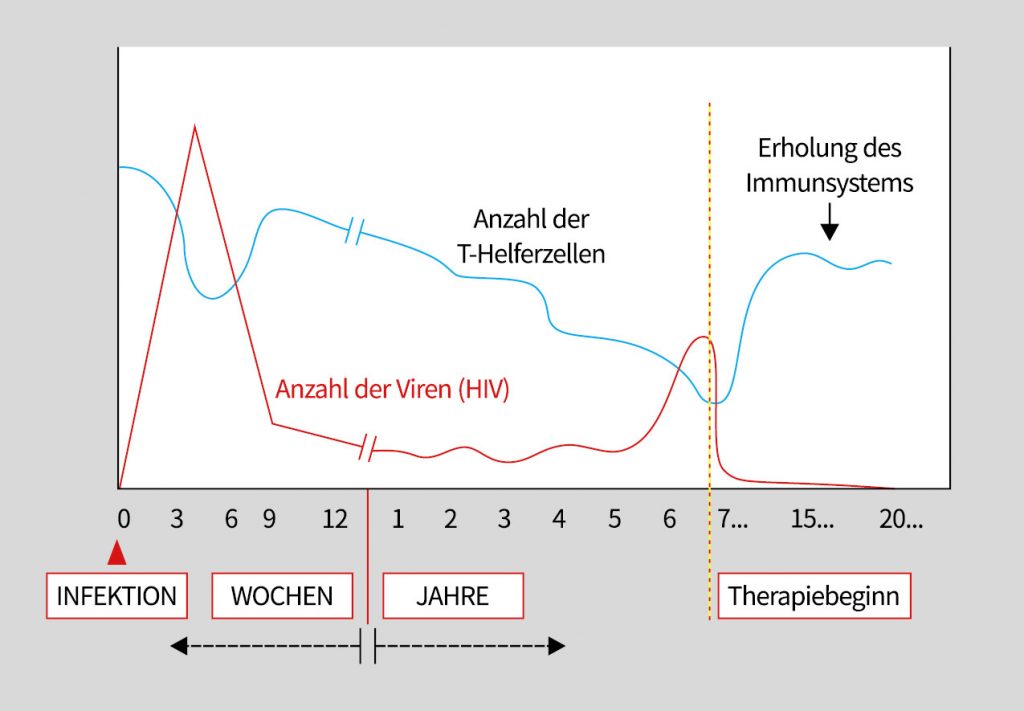

Verlauf einer HIV-Infektion ohne und mit Behandlung

Medizinische Beratung und Begleitung

Möglichst bald nach der Diagnose sollten Betroffene medizinische Beratung in Anspruch nehmen, um sich umfassend über den Zustand ihres Immunsystems zu informieren und gemeinsam mit dem Arzt oder der Ärztin den richtigen Zeitpunkt für den Behandlungsbeginn besprechen. Ein Verzeichnis von sogenannten Schwerpunktärzten, die auf die Betreuung und Behandlung HIV-Infizierter spezialisiert sind, hat der ärztliche Informationsdienst „HIV & more“ zusammengestellt. Auch die Aids-Beratungsstellen und Aids-Hilfen vermitteln regionale Kontakte. Die Bayerische Landesärztekammer ermöglicht mit ihrer „Arztsuche“ online das Finden von Ärztinnen und Ärzten aller Fachrichtungen.

Wen ins Vertrauen ziehen?

Die Entscheidung, wer von der HIV-Infektion erfahren soll, ist sehr persönlich und nicht leicht. Viele HIV-Positive berichten von guten Erlebnissen, von Zuspruch und liebevoller Unterstützung, wenn sie ausgewählte Menschen in ihrem Umfeld über ihre HIV-Infektion in Kenntnis setzten. Aber es gibt auch die andere Erfahrung, dass dieses Wissen nicht vertraulich behandelt und weitergegeben wird, oft mit belastenden Folgen für den Betroffenen. Denn noch immer gibt es in der Bevölkerung irrationale Ängste vor Aids – obwohl fast alle Menschen gut über Ansteckungswege und Schutzmöglichkeiten informiert sind.

Aids-Beratungsstellen, Aids-Hilfen und Gesundheitsämter bieten in ihren Beratungen auch Vertrauenspersonen die Möglichkeit, anonym und vertraulich über eigene Ängste im Umgang mit einem HIV-Infizierten zu sprechen. Die verlässlichen Informationen, die die Expertinnen und Experten dort geben, bedeuten indirekt auch für den Betroffenen eine Erleichterung.

Stigma und Diskriminierung – noch immer ein Thema?

Glücklicherweise begegnet heute ein Großteil der Menschen HIV-Positiven offen und vorurteilsfrei. Doch die Befürchtung Betroffener, wegen ihrer Infektion Ausgrenzung oder Ablehnung zu erfahren, ist auch 30 Jahre nach Beginn der HIV-Epidemie noch ein Thema. Immer wieder gibt es einzelne Fälle von Diskriminierung, die bewusst oder unbewusst geschehen.

Stigma und Diskriminierung betreffen nicht nur den Einzelnen, sondern gehen weit darüber hinaus. Denn die Angst vor Diskriminierung ist eines der wichtigsten Hemmnisse, einen HIV-Test durchführen zu lassen – mit der Folge, dass eine Infektion möglicherweise nicht rechtzeitig erkannt wird, dass eine Behandlung zu spät beginnt, dass die Infektion an andere weitergegeben wird.

Angst vor ablehnenden Reaktionen ist es in der Regel auch, die Betroffene daran hindert, ihrem Partner, ihrer Partnerin von der Infektion zu berichten. Manch einer verzichtet auch von sich aus auf Rechte und Leistungen, um sich bei einem Amt oder einem Arzt nicht als HIV-infiziert zu offenbaren. Hier gilt es Mut zu machen und den Selbstwert zu stärken. Es gilt aber auch, das Bewusstsein zu schärfen, dass HIV-Infizierte durch Datenschutz und Schweigepflicht, aber auch durch das Antidiskriminierungsgesetz und das sogenannte Informationelle Selbstbestimmungsrecht rechtlich geschützt sind.

Hilfe und Unterstützung geben auch hier die Aids-Beratungsstellen und Aids-Hilfen. Gemeinsam kann man dort beraten, wie mit der Situation umzugehen ist und welche Möglichkeiten es gibt, sich gegen Diskriminierung zur Wehr zu setzen.

Frauen und HIV

In Deutschland sind – wie im übrigen Westeuropa – nur etwa 20 Prozent aller HIV-Infizierten Frauen. Weltweit ist ihr Anteil viel höher, er liegt bei 50%. HIV-positive Frauen leben häufiger in schwierigen sozialen Situationen und sind eher von Armut betroffen als Männer, gerade wenn sie alleinerziehende Mütter sind. Sie brauchen besondere Unterstützungsangebote. Die Mitarbeiterinnen von Aids-Beratungsstellen und Aids-Hilfen informieren über finanzielle Hilfen beispielweise aus Stiftungen, über psychosoziale Angebote, die sich speziell an Frauen oder an Familien richten, und über Möglichkeiten, sich mit anderen betroffenen Frauen zu vernetzen.

HIV-Infektion, Sexualität und Partnerschaft

Kurz nach der Mitteilung des positiven Testergebnisses können sich HIV-infizierte Menschen oft kaum mehr vorstellen, eine sexuelle Beziehung zu einem anderen Menschen fortzusetzen oder neu aufzunehmen. Eine HIV-Diagnose kann auch über die Sexualität hinaus zu Konflikten und Spannungen in einer Beziehung führen. Es braucht Zeit, um sich auf die neue Situation und eventuell auch Änderungen des sexuellen Lebens innerhalb oder außerhalb der Beziehung einzustellen. Der Umgang mit Safer Sex erfordert Übung – und vor allen Dingen das offene Gespräch über Wünsche, Erwartungen oder Ängste.

HIV, Kinderwunsch und Familienplanung

Der Wunsch, eigene Kinder zu haben, gehört für viele Menschen zum Lebensentwurf – auch für viele Menschen mit HIV. Die modernen Behandlungsmethoden erlauben es Betroffenen heute, langfristig für die Zukunft zu planen. Zu allen Fragen rund um einen Kinderwunsch beraten spezialisierte Ärztinnen und Ärzte, Aids-Beratungsstellen und Aids-Hilfen verständnisvoll und kompetent.

HIV-positive Frauen ohne Kinderwunsch, die sich neben dem Kondom für eine sichere Verhütungsmethode entscheiden, sollten das auf jeden Fall mit ihrem Arzt oder ihrer Ärztin besprechen. Hormonelle Verhütungsmittel und HIV-Medikamente können sich in ihrer Wirksamkeit gegenseitig beeinflussen, daher ist eine sorgfältige Planung wichtig.

HIV und Schwangerschaft

In Deutschland kommt heute fast jedes Kind einer HIV-positiven Mutter ohne HIV-Infektion zur Welt – eine glückliche Entwicklung! Die Voraussetzung dafür ist eine gute medizinische und auch psychosoziale Betreuung während der Schwangerschaft. Dazu gehören die Einnahme von Medikamenten gegen HIV auch in der Schwangerschaft, die Gabe von entsprechenden Medikamenten an das Kind nach der Geburt und der Verzicht auf das Stillen. Wenn zum Zeitpunkt der Geburt keine Viren im Blut der Mutter nachweisbar sind und aus geburtshilflicher Sicht nichts dagegen spricht, kann sie das Kind auf natürlichem Weg zur Welt bringen. Andernfalls wird ein Kaiserschnitt vor Einsetzen der Wehen durchgeführt. Eine HIV-Infektion der Mutter führt nicht zu vermehrten Fehlbildungen beim Kind.

Die Entscheidung, ob eine HIV-infizierte Frau ein Kind bekommen möchte oder nicht, liegt allein in ihrer Verantwortung beziehungsweise in der Verantwortung der zukünftigen Eltern. Hier ist eine umfassende Beratung besonders wichtig. Auch Fragen, die über die Schwangerschaft hinausgehen, können in diesem Rahmen besprochen werden. Betroffene Frauen oder Paare sollten sich in Ruhe und ohne Druck von außen entscheiden können.

Während der Schwangerschaft werden mütterliche Antikörper auf das Kind übertragen. Daher sind bei jedem Kind einer HIV-positiven Mutter bis zum Alter von etwa 18 Monaten auch HIV-Antikörper nachweisbar. Der normale HIV-Antikörpertest beim Kind sagt daher in diesem Zeitraum nichts darüber aus, ob es infiziert ist. Durch moderne Nachweismethoden kann aber heute schon in den ersten Wochen nach der Geburt eine HIV-Infektion des Säuglings ganz sicher ausgeschlossen werden.

Angehörige und Freunde von Menschen mit HIV

Angehörige und Freunde von Infizierten erleben, dass sich die Diagnose „HIV-positiv“ auch auf ihr Leben auswirkt. Fragen zum eigenen Ansteckungsrisiko durch den Kontakt mit dem Betroffenen, aber auch Ängste vor dem Verlust dieser Beziehung – gleich, ob durch Trennung oder Tod – gewinnen an Bedeutung.

Häufig wollen Angehörige den Betroffenen durch ihre Befürchtungen nicht noch zusätzlich belasten. Unterstützung von außen können oder wollen sie oft nicht in Anspruch nehmen, da sie befürchten, dass damit die HIV-Infektion im sozialen Umfeld bekannt wird, in Nachbarschaft, Freundeskreis, Verwandtschaft oder am Arbeitsplatz. Eine Entlastung können Gespräche mit Menschen bringen, die in einer ähnlichen Situation sind; sie werden oft als hilfreich erlebt. Aids-Beratungsstellen und Aids-Hilfen bieten daher neben Gesprächsgruppen für HIV-Infizierte auch Gruppen für Angehörige an.

Kinder, Eltern und HIV

Viele HIV-infizierte Mütter oder Väter haben große Sorge, dass die eigene HIV-Infektion im Umfeld ihres Kindes bekannt werden könnte und ihr Kind deshalb unter Diskriminierung zu leiden hätte oder gar Kindergarten oder Schule verlassen müsste. Obwohl selbst bei einem HIV-infizierten Kind die Übertragung des Virus auf andere Kinder im Kindergarten oder in der Schule nicht zu befürchten ist (mehr dazu unter „Ansteckung“), reagieren das Personal dort oder auch die Eltern anderer Kinder manchmal überzogen, wenn sie von einer HIV-Infektion erfahren. Beratung und Austausch mit anderen betroffenen Eltern, zum Beispiel bei Seminaren, können hier sehr hilfreich sein.

Eltern erwachsener Kinder fällt es oft schwer, mit einer HIV-Infektion ihrer Tochter oder ihres Sohnes zurechtzukommen. Möglicherweise werden sie bei der Mitteilung der Infektion auch erstmals mit der Homosexualität oder einem Drogenmissbrauch ihres Kindes konfrontiert. Frühere Familien- und Rollenkonflikte können in dieser Situation erneut aufleben. Eltern brauchen, ebenso wie HIV-Infizierte, nach Mitteilung der Diagnose zunächst verlässliche Sachinformationen zur HIV-Infektion. Ein persönliches Beratungsgespräch oder auch die Kontaktaufnahme zu einer Selbsthilfegruppe betroffener Eltern kann sich als hilfreich und entlastend erweisen. Über Kontaktadressen in der Region informieren die Aids-Beratungsstellen und die Selbsthilfekoordination (SeKo) Bayern.

Pflege für Menschen mit HIV

HIV-infizierte Menschen werden heute mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr wegen Aids pflegebedürftig werden. Aber sie werden mit HIV alt und deshalb pflegebedürftig. Hier durch sachgerechte Information eine Diskriminierung dieser Personengruppe zu verhindern, muss ständige Aufgabe in der Aus- und Fortbildung von Pflegekräften sein.